はじめに

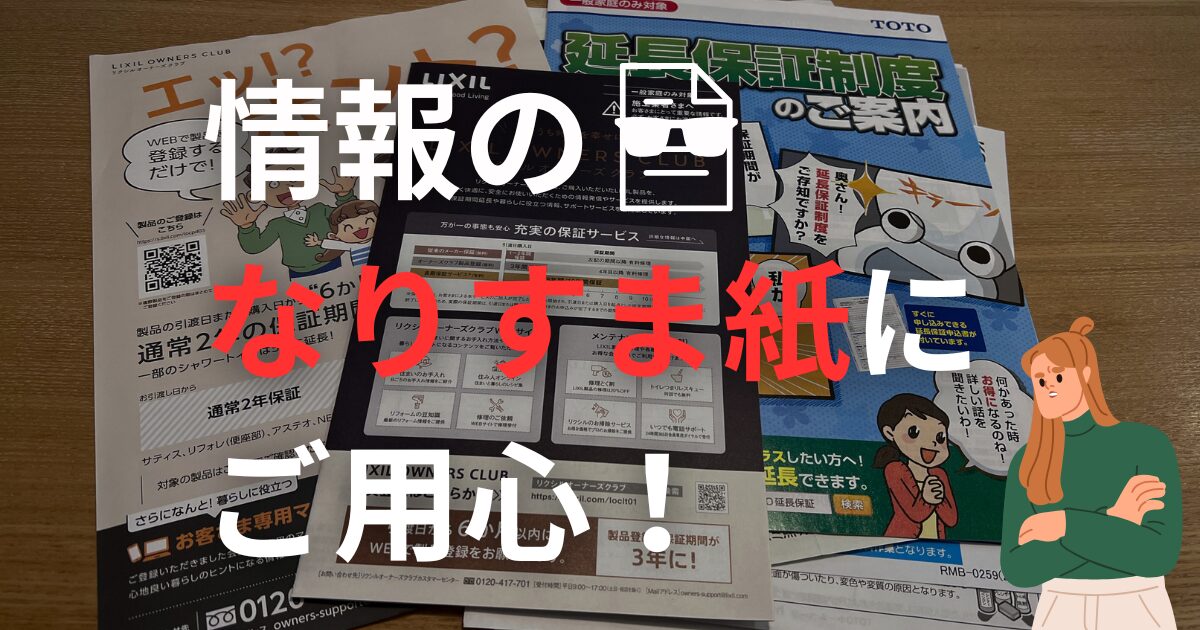

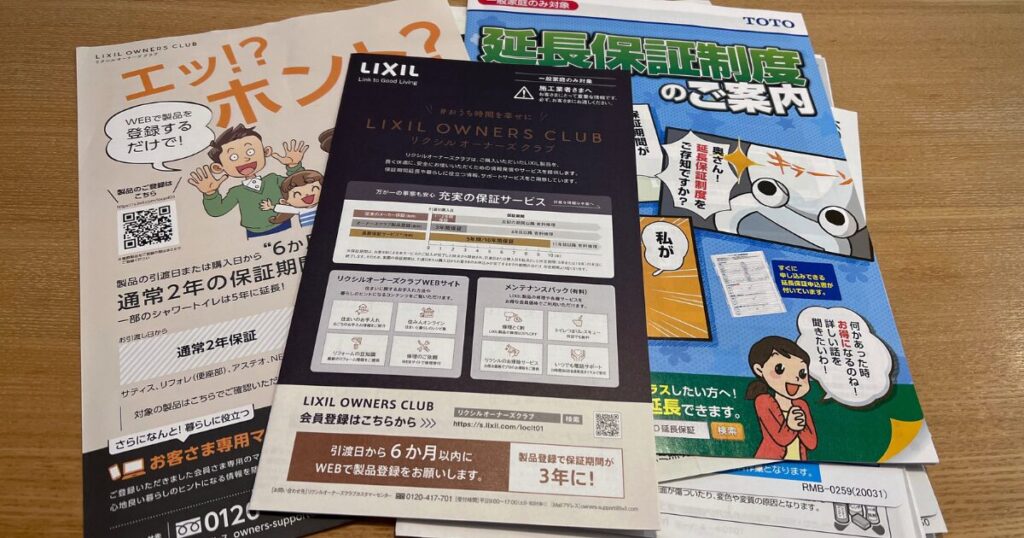

書類整理をしていると、よく出くわすのが「情報になりすました紙」です。

私はこれを「情報のなりすま紙」と密かに呼んでいます。

一見するとあたかも「私、情報ですよ」と言わんばかりの顔をしている紙も、実はただの“なりすま紙”かもしれません。

たとえば、広告やチラシ、取扱説明書の間に紛れている会員登録の案内、何年も前の保険のお知らせなど、内容は本当にさまざまです。こうした書類について、多くの方が「なぜ保管していたのだろう?」「存在すら忘れていた」などと感じるのではないでしょうか。

いつの間にか、“なりすま紙”が無意識のうちに溜まってしまう——

そんな経験、きっと誰にでもあると思います。

そこで今回は、この「なりすま紙」をきっかけに、“情報とは何か”を改めて考えながら、書類整理のヒントを探っていきたいと思います。

情報の定義と“情報の受け取り方”

辞書的な用語定義は、「ある物事の内容や事情についての知らせ」とされています。

多くの場合、お知らせや案内がこれにあたります。

また、“将来、何らかの判断や行動に役立つことを期待して伝えられる意味や知識”とも言えます。

しかし、日々の暮らしの中で私たちが「情報」と感じるものは、単なるお知らせだけではありません。

たとえば、新しいお店のオープン情報にワクワクしたり、健康診断の結果にちょっと気が重くなったり。

情報は、私たちの感情や行動にも影響を与える存在です。

そもそも「情報」とは何かを考えることは、どんな書類を残し、どんな紙を手放すかの判断基準をはっきりさせるためにも重要です。

ここで意識しておきたいのは、「送り手から届くすべてのメッセージが自分にとっての情報とは限らない」という点です。

たとえば、不特定多数に向けて発信された広告や案内には、「すでに知っていること」や「自分には関係のないこと」も多く含まれています。

こうしたメッセージを無理に受け止め続けると、本当に必要な情報が埋もれてしまいかねません。

情報の活用例と判断基準

たとえば、地域のイベントのチラシが手元にあったとします。

| 状況 | 判断・行動例 | ポイント・補足 |

|---|---|---|

| イベント開始前 | 「行ってみたい」と感じたら、予定を押さえ実際に足を運ぶ。 「行かない」と判断したら、その場で破棄の判断をし、リサイクルに出す。 | 早めの行動で情報と時間を最大限活用する。 |

| デザインが気になる場合 | デザインや内容が参考になる場合は、アイデアフォルダに保管したり、スマホでスキャンして保管。 | 今後見返す可能性があるかを目安に判断する。 |

| それ以外の場合 | 不要。その場で破棄の判断をし、リサイクルに出す。 | スペースも気持ちもスッキリ。 |

このように、同じチラシでも「自分がどう使うか」によって、情報の価値は大きく変わります。

スポンサーリンク

情報整理のポイント

- 誰が発したの誰向けの情報か見極める

- いつの情報か、最新かどうかを確認する

- 送り手の意図に流されず、自分の目的・価値観で判断する

- 迷ったときは「今の自分に必要か」「行動や感情に影響があるか」で分ける

- 書類の見た目や形式に惑わされず、中身をしっかり読み解く

- 情報は“地図”であり、現実(現地)そのものではない。実際に活用して初めて意味が生まれる

まとめ

「情報のなりすま紙」は、気づかないうちに本当に必要な情報を埋もれさせてしまいます。

情報は、ただ受け取るだけでなく、自分の目的や価値観に合わせて選び取るもの。

同じチラシでも、行動につなげたり、アイデアとして活用したり、潔く手放したりすることで、その価値は大きく変わります。

大切なのは、「今の自分にとって必要か」「行動や気持ちに影響を与えるか」という視点で書類や情報を見直すことです。情報はあくまで“地図”であり、実際に活用してこそ本当の価値が生まれます。

これからは、「なりすま紙」を見極めて手放し、本当に大切な情報だけを選び取る習慣を意識してみてください。

そうすることで、スペースも心も、よりスッキリと整っていくはずです。

注意書き

この記事でご紹介している書類整理の判断基準は、日常生活で受け取る書類や法定保存義務のない紙類を対象としています。

経理・税務・法定保存が必要な書類(帳簿、領収書、契約書、注文書、見積書、請求書など)は、法律で定められた保存期間や管理方法に従い、自己判断で廃棄・整理しないようご注意ください。

参考文献

この記事の内容は、以下の専門書を参考にしながら、私なりに解釈・整理したものです。

- 『基礎から学ぶトータル・ファイリングシステム ~ファイリング・デザイナー検定2級テキスト~』

(一般社団法人日本経営協会、2021年)

スポンサーリンク